被災者支援の公平性を考える

- 北海道大学

- 福祉・防災

はじめに

残念ながら日本が災害大国であることは言うまでもない。長い歴史の中で、いくつもの大災害が起きたことはもとより、1995年阪神・淡路大震災、2011年東日本大震災は、現在を生きる世代の記憶の中にいつまでも生々しく存在している。さらに2024年能登半島地震により、人口減少・高齢化が進む半島先端部で起きる災害の厳しさ、対応の難しさを突き付けられたばかりである。日本の歴史は災害の歴史であるといっても過言ではないかもしれない。

そうした過程を経て、現在においては、被災者の応急的な救助や災害復旧に関する財政制度が相当程度確立されてきている。主だったものでいえば、1947年制定の災害救助法であり、1962年激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律、また地方共有財源である地方交付税による仕組み、1970年廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく災害廃棄物処理の仕組みである。

一方で被災者に対する金銭的支援の仕組みとしては、1973年災害弔慰金の支給等に関する法律、1998年被災者生活再建支援法があるが、大規模災害時に特例的に設置される復興基金を財源とする助成や地方自治体独自の支援などもあり、支援内容が災害により、地域により相当の差異がある現状にある。同一被害同一支援のような原則が確立されているわけではないが、災害の全体的な規模によらず、個人でみれば、災害で住家を失った者、家族を失った者にとっての困難は一緒である。それにもかかわらず、公的な金銭的支援の内容に大きな差があることは、公平性の観点からみて問題はないであろうか。また、住宅再建に対する支援に偏りすぎているのでないかとの論点もある。

生活や住宅再建に向けた金銭的支援に関する経緯

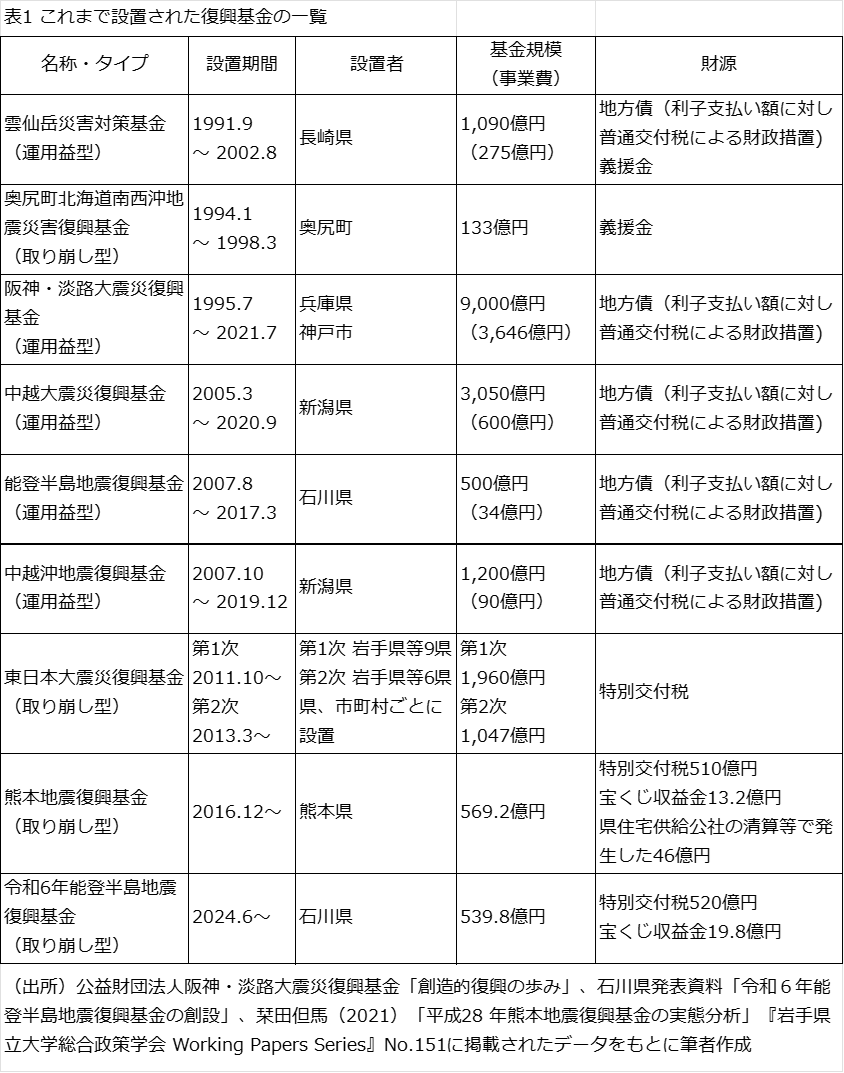

そもそも、被災者に対する金銭的支援は政府では長い間否定的に捉えられていた。それを乗り越えた最初の仕組みが、前述の災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく金銭的支援である。しかし、これはあくまで「弔意」としての支給として位置づけられたものであり、個人の財産形成につながるような支援は引き続き否定されていた。次に、この壁を超えるための工夫として生み出されたのが、1991年雲仙普賢岳噴火災害時に初めて公費により設置された復興基金である。復興基金は地方交付税による財源補てんを前提に設けられた基金で、雲仙普賢岳噴火災害時は基金の運用益の活用ということで住宅再建等に対する金銭的支援が行われた。

復興基金の手法による金銭的支援はその後の大規模災害でも用いられたが(主な復興基金の例を表1にまとめた)、全国制度としても1998年被災者生活再建支援法が制定された。制定当初は、家財道具調達費等の支援として金銭が支給されるものであったが、2003年に住宅の建て替え及び補修に係る解体及び整地に要する経費等も支援対象として追加された。そして、住宅建築そのものに支援金を充てることができるようになったのは、ようやく2007年改正を経てのことである。

生活や住宅再建に向けた金銭的支援の現状

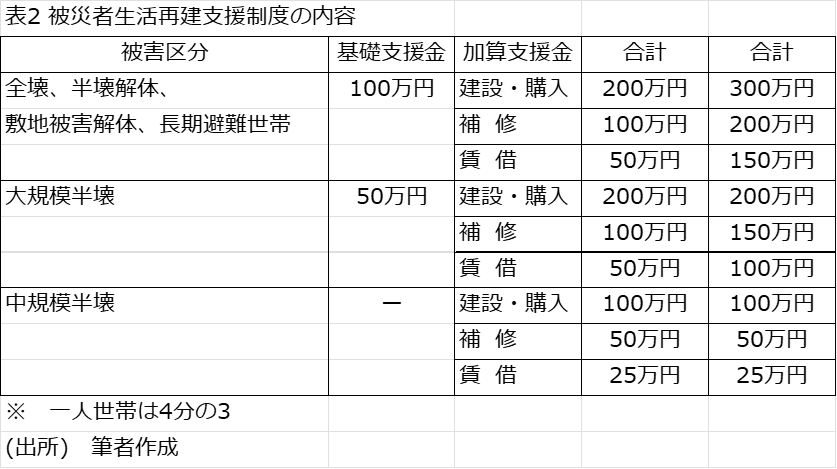

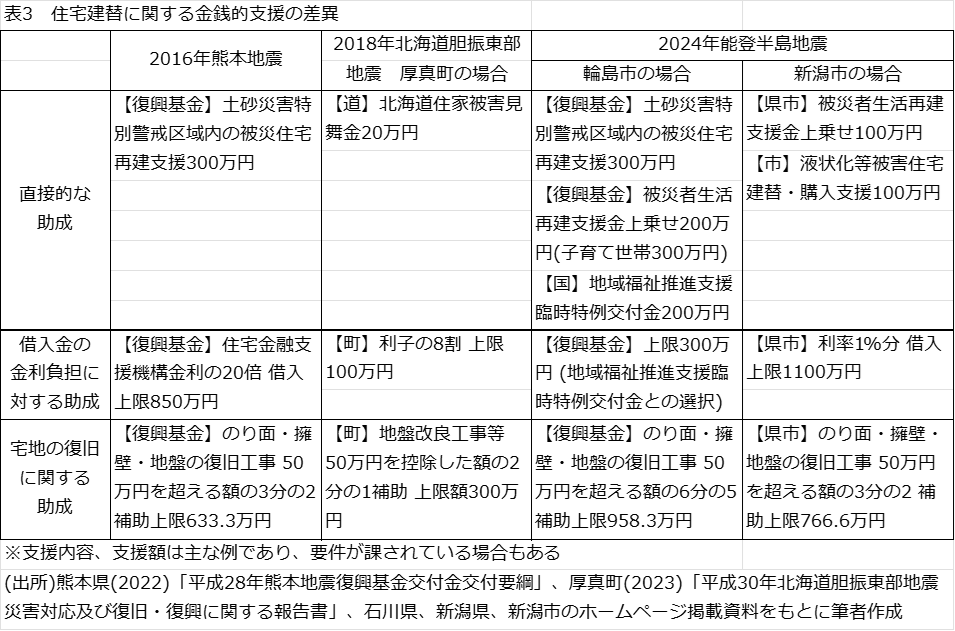

[1]現在の被災者生活再建支援法に基づく支援の内容を表2に示している。例えば家が全壊する被害を受けた世帯が家を建て直す場合には300万円が支給される。これは全国共通であるが、復興基金が設置された2016年熊本地震や2024年能登半島地震では、住宅再建に当たって融資を受けた場合の利子負担に対し最大300万円(能登半島地震)、土砂災害特別警戒区域内の住宅再建であればさらに300万円(共通)、 のり面・擁壁・地盤の復旧工事にも最大958.3万円(能登半島地震:輪島市)が支給される一方、2018年北海道胆振東部地震では北海道厚真町により最大100万円の利子補給や宅地の復旧工事への助成300万円が行われるにとどまっている。また、同じ2024年能登半島地震で被災しながらも、住居が新潟市内であった場合は、被災者生活再建支援金の上乗せが新潟県と新潟市により100万円行われるにとどまる。宅地の復旧への助成も最大100万円にすぎない。さらに、2024年能登半島地震の場合は、石川県内の輪島市など6市町の被災者に限って、地域福祉推進支援臨時特例交付金により、高齢者や障がい者がいる世帯の住宅再建には200万円が支給される仕組みが新たに設けられた。地震により同じ全壊という被害にあった者への住宅復旧に関する支援内容としては大きな差があり、これは公平性を欠いていると言わざるを得ないのではないか。

今後の論点

公平性については、住宅を再建したいという同一のニーズがありながらその支援額に差があるという水平的公平性の問題と、同じ全壊世帯であっても、貯蓄が多額にあり毎年の所得も安定している世帯と、資力も所得も少ない世帯が同一の支援額でいいのかという垂直的公平性との観点がある。この両面を考慮した上で被災者支援の仕組みを再検討・再構築する必要があるのではないか。また、被災者生活再建支援法や復興基金による支援は、住宅再建に対するものが特に手厚く、日本全体の人口減少や高齢化が進む中で、住宅再建を伴わずとも生活の再構築を図らなければならない高齢者等により配慮した支援内容とすべきではないかとの論点もある。

検討にあたっては、復興基金のあり方についても論点とならざるをえない。地方交付税により財源措置される復興基金がどのような災害時に設置されることになるかについて制度的なメルクマールはない。大規模な災害発生時において、随時判断されてきた。被災者支援制度の再構築を図るとすれば、復興基金の活用を前提として検討する方法と、被災者生活再建支援法の延長線上として全国制度としてのあり方を考える方法とがある。平時における生活保護制度と同様に、困窮者に対する金銭的支援はやはり全国制度として構築していくことが原則的な考え方ではないか。したがって、後者が今後の方向性であろう。その上で復興基金は地域特性が大きいまちづくりや地域産業の復興の柔軟な展開を活用とする財源としていくことが考えられる。

一方で、全国制度としての十分な標準化が図られていない現在においては、復興基金の有無に寄らず、地方自治体が自主的に判断して、適切に被災者への金銭的支援を行っていく必要がある。過去の災害発生時における他自治体の例なども参考に、どのような追加的支援を行うことが必要か平常時から一定のシミュレーションを行っていくことが望ましい。最終的には災害発生後に臨機応変に決定するしかない面はあるが、災害対応に自治体の全職員が忙殺され、少しの手間や時間も貴重となる中で、事前に一定の想定をしておくことで負荷を減らすことができる。

[1] 本章における各データは、熊本県(2022)「平成28年熊本地震復興基金交付金交付要綱」、厚真町(2023)「平成30年北海道胆振東部地震災害対応及び復旧・復興に関する報告書」、石川県、新潟県、新潟市のホームページ掲載資料を参照した。