産学官民連携とリビングラボ

- 大阪大学

- 産学官民連携

01. はじめに

初めまして。大阪大学 住民と育む未来型知的インフラ創造拠点(FICCT:Futuristic and Intellectual Co-Creation Town) 副プロジェクトリーダーの中村昌平です。FICCT拠点は、2021年に文部科学省が支援するJST共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)[1]に採択され、新設された共創拠点です。産学官民の様々なステークホルダーが協力し合い、地域社会に根ざした未来型のインフラを共に創り出すことを目指しています。今後、シリーズ形式でFICCT拠点の活動や成果を紹介していく予定です。今回は、その中で重要な役割な概念である「産学官民連携」と「リビングラボ」の概要について述べたいと思います。

02. 大学から見た産学官民連携

大学において、研究者たちは、学問的な知識の探究に集中することができる時代がありました。しかし現在、社会の急速な変化や技術の進展に伴った社会的要求に応じて、大学の役割が研究成果を社会に還元することへとシフトしてきています。研究成果を社会に還元し、実際の課題解決に応用することが求められ、その中で「産学連携」が積極的に実施されるようになりました。産業界のニーズと大学の研究が結びつくことで、新たなイノベーションが生まれ、社会に大きな影響を与えています。

その後、大学と産業界の連携に加え、政府機関や地方自治体(官)との連携も重要視されるようになり「産学官連携」としての枠組みが広がってきました。大学の研究者は、企業や行政と協力し、政策立案や地域課題の解決に貢献することが期待されています。

しかしながら、近年の複雑な社会課題に対処するには、「産学官連携」でも不十分になってきています。特に地域の課題は、住民の実際の生活に深く根ざしており、外部からの視点だけでは解決が難しい場合が多々あるからです。FICCT拠点では、地域住民(民)の参加が不可欠であると考え、拠点名の最初に「住民と育む」と入れて、住民が主体的に参加し、解決策を共に考え、実践していく「産学官民連携」を基本スタンスとしています。

03. リビングラボとは?

「リビングラボ」は、「産学官民連携」を体現するものとしてFICCT拠点で実践している研究プラットフォームです。比較的新しいコンセプトですが、住民参加型のイノベーションを促進するものとして、近年注目を集めています。

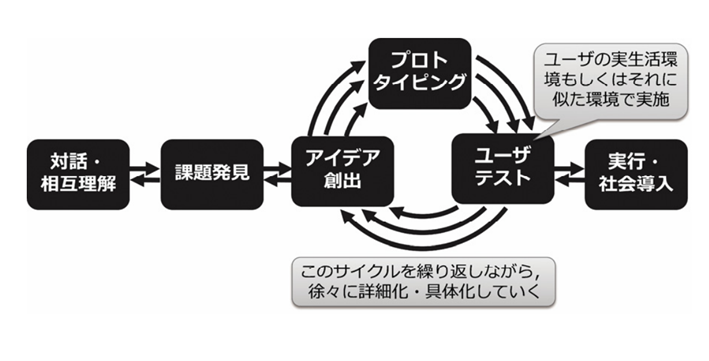

「リビング(生活空間)+ラボ(実験室)=リビングラボ」という名前の通り、生活空間自体を実験室として取り扱おうという考え方です。地域社会に根ざした環境で新しい技術やサービスを実生活の中で実験し、住民と共にそれを改善しながら開発を進めます。リビングラボのプロセスは、図に示すサイクルを繰り返すことで進行します。[2]

1.対話・相互理解:はじめに、住民や関係者との対話を通じて、地域の現状やニーズを深く理解します。また同時に住民に認知してもらい、リビングラボを通じて実現したいことを理解してもらいます。

2.課題発見:対話の結果得られた情報を基に、地域や生活環境における具体的な課題を見つけ出します。ここでは、すでに認識されていた課題の見方や切り取り方を変えるということも含まれます。

3.アイデア創出:課題を明確にした後に、解決策のアイデアを創出します。すべての住民が満足するものを一つの解決策で達成することは難しいので、解決策ごとにユーザーを想定しながら多様な視点を取り入れて革新的な解決策を創出します。

4.プロトタイピング:アイデアを形にする段階です。ユーザーの実際の生活環境、またはそれに近い環境で試行するためのプロトタイプを提示します。あくまで試行段階であり、のちのユーザーテストで良質なフィードバックを得ることを重視します。

5.ユーザーテスト:プロトタイプをユーザーが実際に使用し、テストを行います。この段階で得られたフィードバックに基づいて、さらに改善を行います。このサイクルは、図の通り繰り返され、徐々に解決策が具体化されていきます。

6.実行・社会導入:最終的に、ユーザーによって実証された技術やサービスが、地域社会に実装されます。

リビングラボは2000年代にヨーロッパで始まりました。特に都市部における住民参加型のプロジェクトが活発に行われ、都市の問題解決や新しい社会インフラの構築に役立てられています。この取り組みの特徴は、ユーザーが開発プロセスに積極的に参加することにあります。ユーザーが開発段階から関与することで、実際のニーズに即した製品やサービスが生まれ、社会実装がスムーズに進むという利点がうまれるのです。

現在では、リビングラボは都市開発、スマートシティ、エネルギー、医療、福祉、教育など、多岐にわたる分野で応用されています。特に、住民と直接協働することによって、単なる技術的解決策ではなく、社会的価値や持続可能性を追求する点がリビングラボの重要なポイントです。

04. リビングラボを起点として行われる産学官民連携

FICCT拠点においても、リビングラボを起点とした産学官民連携プロジェクトとして、大阪府茨木市山手台地域をフィールドとしたプロジェクトや大阪府大阪市住之江区咲洲地域をフィールドとしたプロジェクトなどを推進しています。

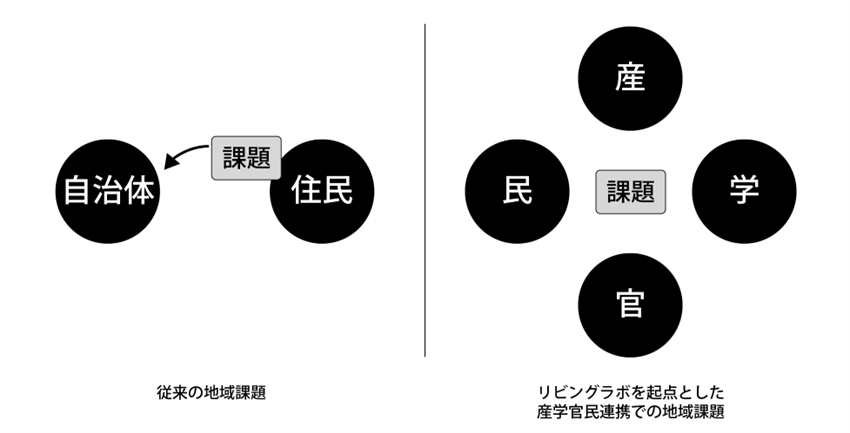

それぞれのプロジェクトの具体的な内容は、これからのシリーズ連載でご紹介していければと思いますが、どのプロジェクトも自治体単独では取ることができなかったコミュニケーションが取れているのではないかと思います。つまり、リビングラボというコンセプトを導入し、大学をはじめ様々なステークホルダーが関わってまちについて議論する場を整備することで、ある課題に対して改善を求める住民とそれに対応する自治体という形で「住民 対 自治体」となっていた構図が、課題を産・学・官・民で取り囲むような形に変わり、課題の解決に目を向けて生産的な議論が行われるということです。

これは、定量的なデータをとって得られたものではなく、私がリビングラボのプロセスを通じて得た直感的なものではありますが、確かな手応えを感じています。リビングラボで取り扱う課題は複雑であちらを立てればこちらが立たずという状況になっていることが多く、住民からの要望への対応という形で解決できるものはほとんどありません。そのような課題に対して、一緒になって汗をかいて解決を目指そうという姿勢が取れること、それ自体がFICCT拠点としての重要な成果のひとつと捉えています。

05. まとめ

FICCT拠点のリビングラボは、まだ課題の解決のところまで至っていない「アイデア創出→プロトタイピング→ユーザーテスト→」のプロセスを回しているところですが、地域社会の課題解決や新しい技術・サービスの創出において、重要な役割を果たすことになりそうです。

リビングラボという新しいコンセプトを活用することで、地域社会に密着した解決策を生むための場ができます。この場は、住民の生活をより豊かにし、未来に向けた持続可能な社会を構築する手助けができるポテンシャルがあります。これからもFICCT拠点では、産学官民連携を通じた革新的なプロジェクトを展開し、地域社会に貢献していきたいと思います。

次回のシリーズでは、FICCT拠点の具体的なプロジェクトとその成果についてさらに詳しく紹介していきます。産学官民連携とリビングラボのさらなる可能性を探求し、未来の社会を形作る取り組みとしてお伝えしていきます。